O povo Baniwa, que vive na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, está reinventando a educação. Conhecidos pelo artesanato e pela pimenta jiquitaia, os Baniwa estão mostrando que é possível conciliar saberes ancestrais com inovação, criando escolas que refletem sua cultura e necessidades.

A experiência, iniciada no final da década de 1980, surgiu como uma resposta à violência colonial e às tentativas de apagamento cultural impostas por missionários. Hoje, as escolas indígenas plurilíngues baniwa e koripako (que falam um dialeto do baniwa) são exemplos de sucesso, promovendo a permanência dos alunos na escola, gerando renda para as comunidades e fortalecendo a governança local.

Um estudo recente, conduzido por Antônio Fernandes Góes Neto, da Universidade de São Paulo (USP), investigou como essas escolas articulam currículo, projetos econômicos e conhecimentos tradicionais. A pesquisa aponta que as escolas baniwa e koripako são “vetores para a reapropriação do território, da língua e da economia” pelas comunidades.

A virada começou com o movimento associativista indígena, que lutava por direitos territoriais e pela valorização da cultura. Organizações como a Organização Indígena da Bacia do Içana (Oibi) e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) foram fundamentais nesse processo.

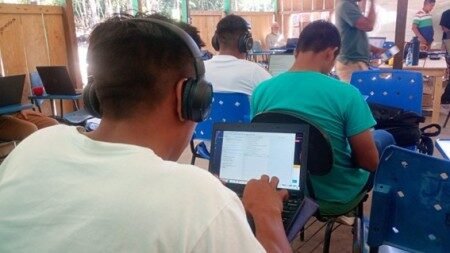

Com a homologação de terras e a criação do Território Etnoeducacional do Rio Negro, as escolas passaram a ser geridas e ensinadas pela própria comunidade. A ideia central é “educar pela pesquisa”: os alunos saem da sala de aula para explorar o território, entrevistar os mais velhos, coletar informações sobre plantas, animais, técnicas de pesca e cerâmica, e transformar esse conhecimento em material didático.

“A sala de aula tem fluxo com o território. É a escola que constrói seus recursos de apoio por meio da pesquisa”, explica Góes Neto.

A abordagem pedagógica se baseia no trabalho do sociólogo Pedro Demo, que via a pesquisa como o princípio educativo por excelência. A diversidade linguística também é valorizada: no Baixo Içana fala-se yẽgatu, no Médio e Alto Içana, o baniwa e o koripako. Professores indígenas estão trabalhando para padronizar a escrita dessas línguas.

O resgate dos saberes ancestrais, como a espiritualidade e as práticas xamânicas, também é uma prioridade, mesmo após décadas de estigmatização. A comunidade de Ucuqui-Cachoeira, por exemplo, manteve vivas as tradições xamânicas, e a Escola Viva, em Assunção do Içana, busca fortalecer a língua e a cultura baniwa.

Além da escola tradicional, os Baniwa estão criando alternativas econômicas, como a produção de cestaria, a comercialização da pimenta jiquitaia (inclusive para a produção de cerveja artesanal) e o turismo étnico. A inovação não é vista como uma “engenhoca”, mas como uma ferramenta para resolver problemas reais e melhorar a qualidade de vida da comunidade.

A experiência das escolas baniwa é um exemplo de como a educação pode ser um instrumento de resistência, valorização cultural e desenvolvimento sustentável na Amazônia.